Mathilde Basse - 02/10/2025

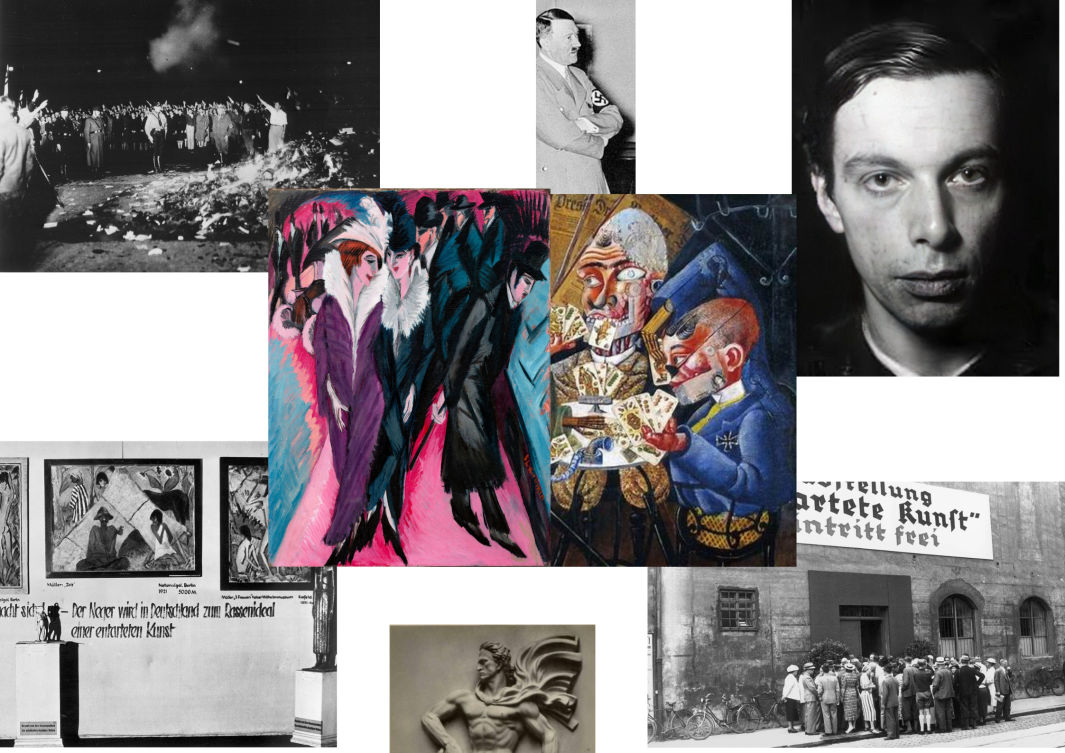

En juillet 1937, dans les rues de Munich, une exposition inhabituelle attire des foules. Plus de deux millions de visiteurs se presseront pour découvrir l'Entartete Kunst - L'art dégénéré selon la terminologie nazie. Cette exposition, loin d'être un simple événement culturel, marquera l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'art moderne.

Découvrez comment le régime nazi a orchestré une véritable campagne de destruction contre les avant-gardes artistiques, transformant des chefs-d'œuvre en instruments de propagande.

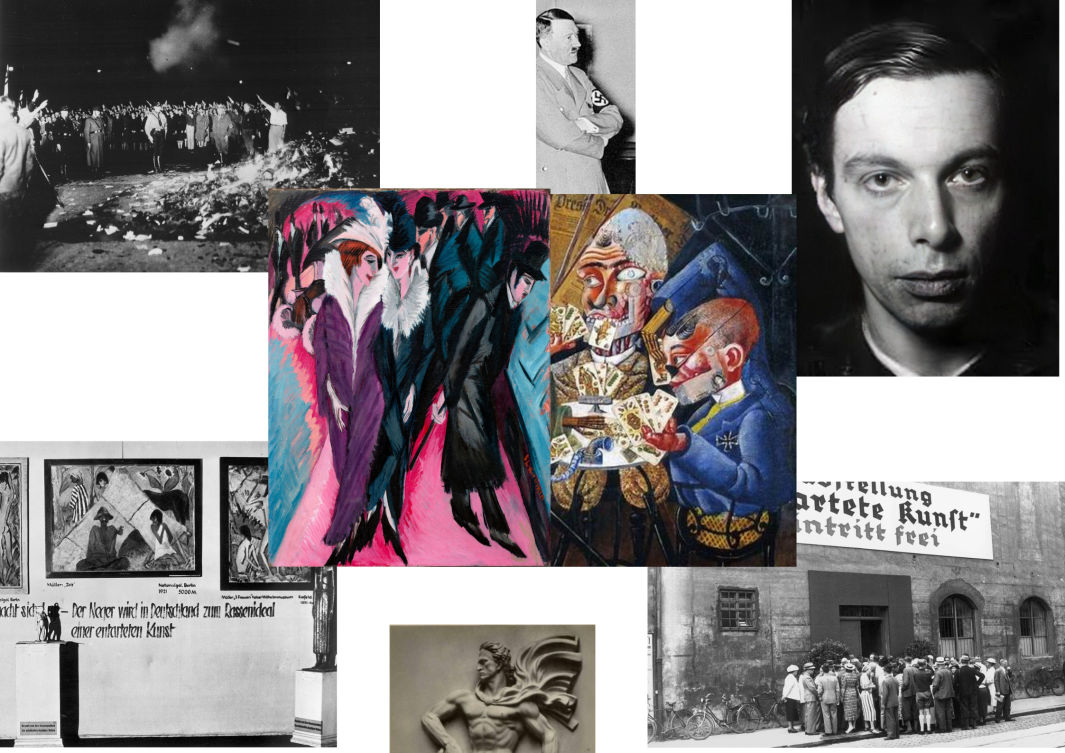

Le terme « entartet » (dégénéré) puise ses origines dans le vocabulaire médical du XIXe siècle. Le diplomate français Arthur de Gobineau l'utilise pour la première fois dans un sens raciste dans son Essai sur l'inégalité des races humaines (1853), mais c'est le médecin austro-hongrois Max Nordau qui, en 1892-1893, théorise la « dégénérescence » artistique dans son essai Entartung.

Essai Entartung de Max Nordau

Nordau établit un lien direct entre la santé mentale des artistes et la qualité de leurs œuvres, critiquant violemment les mouvements littéraires et artistiques de son époque : symbolisme, naturalisme, préraphaélisme. Il s'attaque notamment à Richard Wagner, Paul Verlaine, Charles Baudelaire et Oscar Wilde, qu'il associe à une forme de décadence sociale.

Cette théorie pseudo-scientifique sera récupérée par les nazis pour justifier leur politique culturelle répressive. Hitler, qui avait lui-même échoué à intégrer l'École des beaux-arts de Vienne, nourrissait une rancœur personnelle contre l'art moderne qu'il qualifiait de production « d'incompétents, d'escrocs et de fous ».

Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933, le régime nazi entreprend de « purifier » la culture allemande. En septembre 1933, Joseph Goebbels crée la Reichskulturkammer (Chambre de la Culture du Reich), véritable ministère de la propagande culturelle qui contrôle tous les aspects de la création artistique.

Les premières mesures sont drastiques : autodafés de livres, licenciement des professeurs d'art jugés indésirables, remplacement des conservateurs de musées par des membres du parti. En 1930 déjà, Wilhelm Frick, ministre nazi de l'Éducation en Thuringe, avait fait recouvrir de peinture blanche les fresques d'Oskar Schlemmer au Bauhaus de Weimar. Cette censure précoce annonçait déjà la vaste campagne de destruction de l'art moderne qui allait être systématisée sous le Troisième Reich.

Autodafés en Allemagne

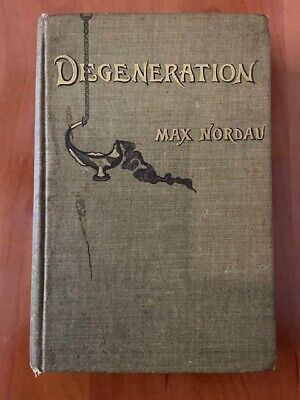

L'idée de l'exposition d'art dégénéré naît d'un concours de circonstances. En juin 1937, Goebbels prépare la Große Deutsche Kunstausstellung (Grande Exposition d'Art Allemand) destinée à présenter l'art officiel du régime. Mais quand Hitler découvre les œuvres sélectionnées par le jury, il entre dans une colère noire et nomme son photographe personnel Heinrich Hoffmann pour refaire la sélection.

Hitler lors de l’exposition de 1937

Pour détourner l'attention de la médiocrité de l'art nazi officiel et regagner la confiance d'Hitler, Goebbels propose alors de créer une exposition parallèle montrant « l'art de l'époque de la décadence » de Weimar. Le 30 juin 1937, Hitler signe l'ordre autorisant l'exposition d'art dégénéré.

Goebbels lors de l’exposition de 1937

Adolf Ziegler, peintre apprécié d'Hitler et président de la Chambre des Arts plastiques du Reich, dirige une commission de cinq hommes chargée de sélectionner les œuvres « dégénérées ». En seulement deux semaines, cette commission parcourt l'Allemagne et confisque 5 238 œuvres dans les collections publiques.

Wolfgang Willrich

Les critères de sélection révèlent l'ampleur de l'intolérance nazie : sont considérées comme « dégénérées » les œuvres montrant des signes de « décadence », de « faiblesse de caractère », de « maladie mentale » ou « d'impureté raciale ». La commission consultait les revues d'art moderne pour dresser les listes d'artistes à persécuter, avec l'assistance de critiques hostiles à l'art contemporain comme Wolfgang Willrich.

« Les Joueurs de Skat » de Otto Dix en 1920

Au total, plus de 21 000 œuvres seront confisquées dans 101 collections de 74 villes allemandes, représentant un pillage culturel d'une ampleur inédite dans l'histoire.

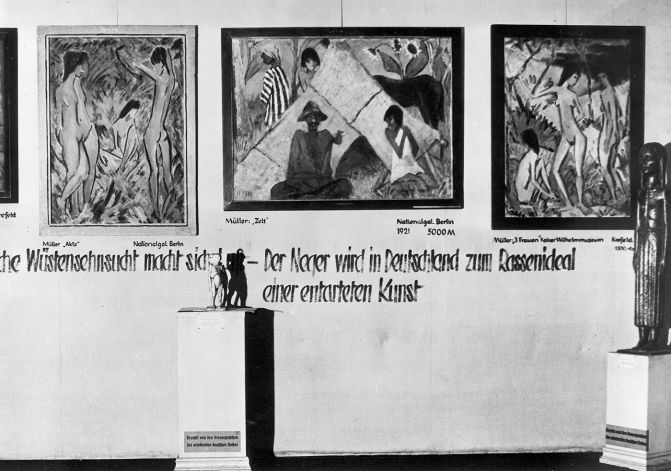

L'exposition s'ouvre le 19 juillet 1937 dans l'Institut d'Archéologie du Hofgarten de Munich. Le lieu n'est pas choisi au hasard : ses salles sombres et étroites créent une atmosphère oppressante, renforcée par une scénographie volontairement dégradante.

Les 650 œuvres exposées - peintures, sculptures et gravures de 112 artistes - sont présentées sans cadres, partiellement masquées par des slogans désobligeants peints directement sur les murs. Les trois premières salles suivent une organisation thématique précise : la première présente des œuvres jugées « offensantes envers la religion », la deuxième se concentre sur les artistes juifs, la troisième rassemble les créations considérées comme « insultantes pour les femmes, soldats et fermiers allemands ».

Les slogans accompagnant les œuvres révèlent la violence de la propagande nazie :

« Moquerie insolente du divin sous le régime du Centre », « Révélation de l'âme raciale juive », « Insulte à la féminité allemande », « Sabotage délibéré de la défense nationale ». Cette rhétorique haineuse vise à discréditer non seulement les œuvres, mais aussi leurs créateurs et leurs collectionneurs.

Exposition de Munich en 1937

Parmi les artistes exposés figurent les plus grands noms de l'art moderne européen. Les Allemands sont particulièrement visés : Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Paul Klee, Wassily Kandinsky. Mais l'exposition inclut aussi des artistes étrangers comme Pablo Picasso, Marc Chagall, Jean Metzinger, Albert Gleizes ou Piet Mondrian.

Paradoxalement, sur les 112 artistes exposés, seulement 6 sont réellement juifs. Cette disproportion prouve que la haine antisémite affichée par les nazis n'était qu'un faux prétexte pour s'attaquer à tout l'art moderne. En réalité, le régime mélange volontairement trois éléments - art moderne, judaïsme et communisme - pour fabriquer un ennemi imaginaire qui justifie sa censure généralisée.

« Les œuvres présentées sont la production artistique des bolcheviks et des juifs », proclame la propagande nazie, ignorant la diversité des origines et des convictions politiques des artistes concernés.

L'exposition connaît un succès populaire inattendu qui embarrasse les organisateurs. Plus de 2 millions de visiteurs se pressent dans les salles munichoises et lors de la tournée qui suit dans treize villes allemandes et autrichiennes. Cette affluence dépasse largement celle de l'exposition d'art officiel nazi organisée simultanément, qui n'attire que 420 000 visiteurs.

Ce succès peut s'interpréter de multiples façons. Si certains visiteurs viennent effectivement pour conspuer l'art moderne, d'autres profitent de cette occasion unique de voir des œuvres d'avant-garde qu'ils ne pourront plus jamais admirer publiquement. Beaucoup découvrent pour la première fois ces créations révolutionnaires, malgré le contexte dégradant de leur présentation.

Photos des visiteurs de l’exposition de Munich en 1937

Goebbels lui-même s'inquiète de cet engouement populaire qui détourne l'attention de l'art nazi officiel. Il fait finalement fermer prématurément l'exposition, agacé par son succès imprévu qui nuit à la propagande du régime.

Après la fermeture de l'exposition, le sort réservé aux œuvres confisquées illustre la barbarie culturelle du régime nazi. Sur les 21 000 pièces saisies, environ 8 500 sont vendues à l'étranger par des marchands mandatés par le gouvernement, notamment lors de la vente aux enchères de Lucerne en juin 1939.

Mais la majorité des œuvres - environ 12 500 pièces - est détruite lors d'un gigantesque autodafé organisé à Berlin le 20 mars 1939. Des chefs-d'œuvre de Franz Marc, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Emil Nolde partent en fumée dans les flammes de l'intolérance. Cette destruction représente l'une des plus grandes pertes artistiques de l'histoire moderne.

Autodafés - Berlin - 1933

Une loi du 31 mai 1938 légalise rétroactivement ces confiscations, permettant au Reich de s'approprier sans indemnisation les œuvres appartenant à des institutions publiques ou à des particuliers. Cette spoliation organisée préfigure les pillages massifs qui accompagneront la Seconde Guerre mondiale.

La campagne contre l'art dégénéré brise la vie et la carrière de centaines d'artistes. Certains choisissent l'exil dès 1933 : Wassily Kandinsky s'installe en France, Paul Klee retourne en Suisse, Kurt Schwitters fuit en Norvège puis en Angleterre. Max Beckmann quitte l'Allemagne le lendemain de l'ouverture de l'exposition munichoise, pressentant les persécutions à venir.

Ceux qui restent doivent faire face à l'interdiction d'exposer, de vendre leurs œuvres ou même d'acheter du matériel artistique. Otto Dix adopte un style plus conventionnel pour survivre, peignant des paysages inoffensifs le jour tout en continuant secrètement ses créations expressionnistes la nuit. Erich Heckel assagit également sa production pour éviter les soupçons.

Peinture d’un paysage de Otto Dix - 1938

D'autres paient un prix plus lourd encore. Ernst Ludwig Kirchner, figure majeure de l'expressionnisme allemand, voit ses œuvres détruites et vendues par les nazis. Rongé par la dépression et l'angoisse, il se suicide en Suisse en 1938, victime indirecte de la barbarie culturelle nazie.

“La Rue” de Ernst Ludwig Kirchner-1913 // Photo de Ernst Ludwig Kirchner

Malgré la répression, une forme de résistance artistique s'organise dans la clandestinité. Des collectionneurs privés cachent des œuvres interdites, des galeries organisent des expositions secrètes, des artistes continuent de créer dans l'ombre. Cette résistance culturelle témoigne de la force de l'art face à l'oppression politique.

Emil Nolde, paradoxalement membre du parti nazi, continue de peindre en secret malgré l'interdiction qui le frappe. Ses « Images non peintes » (Ungemalte Bilder), aquarelles de petit format réalisées clandestinement, constituent un témoignage poignant de la persévérance créatrice face à l'adversité.

“Nature morte aux danseuses” de Emil Nolde - 1914

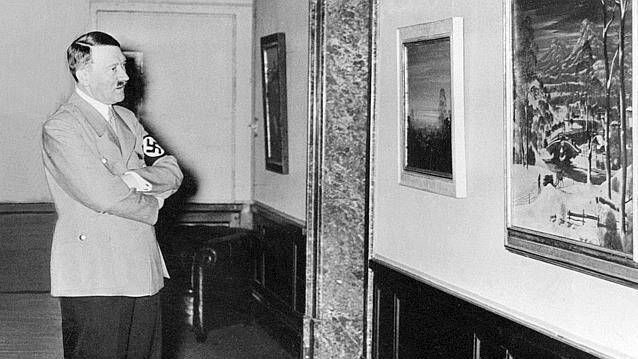

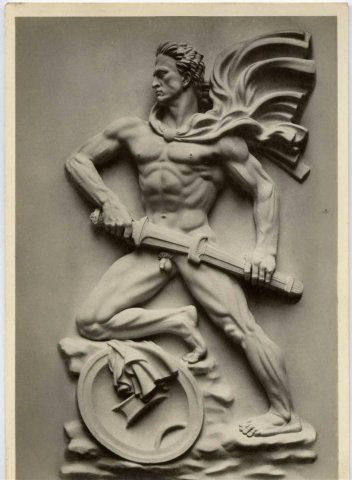

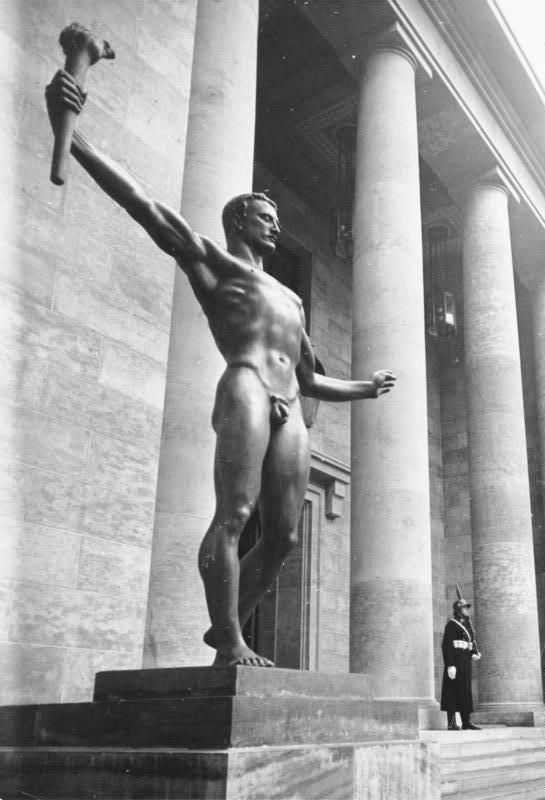

En opposition à l'art « dégénéré », le régime nazi promeut un art officiel caractérisé par un académisme rigide et une idéologie raciale explicite. Les sculpteurs comme Arno Breker créent des statues aux proportions monumentales, représentant des athlètes et des guerriers aux corps idéalisés, symboles de la « pureté raciale » aryenne.

Sculptures d’Arno Breker

Cette esthétique néoclassique, inspirée de l'art gréco-romain, vise à légitimer le régime en l'inscrivant dans une prétendue continuité historique. Les peintures officielles glorifient la famille allemande, le travail agricole, la maternité et la guerre, selon les canons d'un réalisme socialiste teinté de mysticisme germanique.

Mais cette production artistique, malgré le soutien massif de l'État, reste d'une médiocrité flagrante. L'absence de liberté créatrice, la soumission à l'idéologie et la répression de toute innovation condamnent l'art nazi à la stérilité esthétique.

L'exposition d'art dégénéré révèle paradoxalement l'échec de la politique culturelle nazie. Le succès de l'art moderne, même présenté dans un contexte hostile, démontre sa force d'attraction face à la propagande officielle. Les visiteurs allemands découvrent, malgré eux, la richesse et la diversité de la création contemporaine.

Cet échec explique en partie la radicalisation de la répression culturelle nazie. Ne parvenant pas à convaincre par la persuasion, le régime recourt à la destruction pure et simple des œuvres et à l'élimination physique des artistes dissidents.

Après 1945, l'art moderne persécuté par les nazis connaît une renaissance spectaculaire. Les œuvres sauvées de la destruction acquièrent une valeur symbolique particulière, témoignant de la résistance de la création face à la barbarie. Les musées du monde entier organisent des expositions pour rendre hommage aux artistes persécutés.

L'affaire Gurlitt, révélée en 2013, illustre la complexité de cette mémoire artistique. La découverte de plus de 1 400 œuvres dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, fils du marchand Hildebrand Gurlitt qui avait collaboré avec les nazis, relance les débats sur la restitution des œuvres spoliées et la responsabilité des institutions culturelles.

L'histoire de l'art dégénéré résonne tragiquement avec les enjeux contemporains de liberté d'expression et de diversité culturelle. Elle rappelle que l'art et la culture sont souvent les premières cibles des régimes autoritaires, qui cherchent à contrôler l'imagination et la sensibilité des peuples.

Cette campagne nazie contre l'art moderne nous enseigne également l'importance de la défense de la création artistique sous toutes ses formes. L'art n'est pas seulement un divertissement ou une décoration : il constitue un espace de liberté essentiel à l'épanouissement humain et à la résistance contre l'oppression.

« L'art doit déranger le confort et réconforter ceux qui sont dérangés », selon la formule attribuée à Banksy. Cette phrase prend tout son sens à la lumière de l'histoire de l'art dégénéré, qui démontre le pouvoir subversif de la création artistique face aux tentatives de normalisation idéologique.

Aujourd'hui, les noms de Picasso, Kandinsky, Klee ou Chagall brillent dans tous les musées du monde, tandis que les artistes officiels du régime nazi sont tombés dans l'oubli. Cette ironie de l'histoire constitue la plus belle revanche de l'art « dégénéré » sur ses persécuteurs.

L'exposition de Munich de 1937, conçue pour discréditer l'art moderne, est devenue paradoxalement l'un des événements les plus étudiés de l'histoire de l'art. Elle nous rappelle que la création artistique authentique survit toujours aux tentatives de destruction, témoignant de la force indestructible de l'esprit humain face à la barbarie.

En contemplant aujourd'hui une œuvre expressionniste ou cubiste, nous célébrons non seulement la beauté et l'innovation artistique, mais aussi la victoire de la liberté sur l'oppression, de la diversité sur l'uniformité, de l'humanité sur l'intolérance. Car l'art véritable, comme l'affirmait André Malraux, est « le plus court chemin de l'homme à l'homme », un langage universel que nulle dictature ne saurait définitivement faire taire.

PARTAGEZ CET ARTICLE !