Mathilde Cano - 10 juillet 2025

Au début du XIX ème siècle, un mouvement artistique veut bouleverser les codes établis et insuffler une nouvelle sensibilité dans les arts : le romantisme. Dans une Europe en pleine mutation, une génération d’artistes, de poètes, de musiciens décide de faire un pas de côté, de dire non à la rigueur des règles pour se tourner vers ce qu’ils ressentent profondément. Ce mouvement ouvre la voie à une expression plus personnelle et émotionnelle, et redéfinit ainsi le rôle de l’artiste et de l’art dans la société.

The Art cycle vous propose d’explorer l’histoire du romantisme, de ses prémices à ses impacts actuels.

À la fin du XVIIIᵉ siècle, les Lumières ont mis la raison et la logique sur un piédestal. Cette mentalité rationnelle influence directement l’art, et le néoclassicisme domine alors l’Europe avec ses canons esthétiques de l’Antiquité gréco-romaine.

Jacques-Louis David, « Le Serment des Horaces », 1785

Dans un climat de tensions et de renouveau marqué par la Révolution française, tout bascule. Cet événement majeur bouleverse l’ordre établi et libère les esprits. Les artistes et penseurs de la nouvelle génération ressentent alors une lassitude face à la rigueur intellectuelle imposée et cherchent à exprimer des émotions plus profondes et subjectives.

Gustave Courbet, Le Désespéré, 1843-1845

Ce contexte révolutionnaire suscite aussi des réflexions sur la liberté, l’individualisme et la condition humaine, thèmes centraux du mouvement romantique.

Le romantisme apparaît d’abord en Allemagne et en Angleterre dans les années 1780, avant de se répandre en France et dans le reste de l’Europe au début du XIXᵉ siècle.

En Allemagne, des écrivains comme Johann Wolfgang von Goethe avec « Les Souffrances du jeune Werther » (1774) et

Friedrich Schiller explorent les tourments de l’âme humaine. En Angleterre, des poètes tels que William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge publient en 1798 les « Lyrical Ballads », considérées comme le manifeste du romantisme anglais.

Johann Wolfgang von Goethe, « Les Souffrances du jeune Werther », 1774

et William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge, « Lyrical Ballads », 1798

Dans la peinture, l’Allemand Johann Heinrich Wilhelm Tischbein et le Britannique Joseph Wright of Derby sont les pionniers du romantisme. Ils ont soif de grandeur, mais pas celle des empires : celle de l’âme. Ils veulent explorer les rêves, les peurs, les élans du cœur. Le romantisme naît de ce désir : une réponse sensible à un monde qui se mécanise, un cri face à la perte de repères.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, « La Famille du Canard et la Famille du Renard », 1829

et Joseph Wright of Derby, « Dovedale by Moonlight », 1784

Ce qui caractérise le romantisme ? Son intensité. Peinture, musique, littérature : tout devient vecteur d’émotions fortes et replace l’individu au centre de l’œuvre artistique. Cette quête d’authenticité se traduit aussi par une valorisation de l’imagination et de l’intuition, considérées comme des sources essentielles de création.

Johann Heinrich Füssli, « Le Cauchemar », 1781

Les peintres romantiques abandonnent les lignes parfaites et les compositions équilibrées du néoclassicisme pour privilégier la couleur, le mouvement et l’émotion brute. En musique, les notes s’étirent, se chargent de mélancolie ou d’élan. En littérature, le « je » s’impose, souvent en proie au doute ou à la nostalgie.

La nature occupe une place prépondérante dans le romantisme. Elle est perçue comme un refuge face aux tumultes de la société et comme un miroir des émotions humaines. Les paysages grandioses, sauvages ou mélancoliques sont fréquemment représentés dans les œuvres romantiques, reflétant les états d’âme des artistes et des personnages. Les tableaux prennent des couleurs dramatiques, les paysages deviennent immenses.

Alexandre Calame, « Le lac de Brienz », 1843

Le romantisme a vu émerger de nombreuses figures emblématiques qui ont marqué de leur empreinte ce mouvement artistique :

Son pinceau traduit la fougue, la révolte, la beauté brute. Révolutionnaire dans sa technique, il abandonne la rigueur pour des empâtements expressifs et une couleur pure. Delacroix peint notamment cette allégorie républicaine en mélangeant réalisme social avec les insurgés parisiens et symbole romantique incarné par la figure féminine de la Liberté.

Eugène Delacroix, « La Liberté guidant le Peuple », 1830

Ses paysages solitaires, presque silencieux, nous parlent d’intériorité. Ce peintre allemand fait de la nature un miroir de l'âme humaine, où chaque brume, chaque coucher de soleil devient métaphore de nos états d'âme. Il maîtrise l'art du glacis, cette technique de superposition de couches transparentes de peinture qui crée ces atmosphères irréelles où la brume semble suspendue.

Caspar David Friedrich, « Le Voyageur contemplant une mer de nuages », 1818

Génie touche-à-tout, il incarne l’âme romantique par excellence, entre grandeur littéraire et engagement politique. Romancier, poète, dramaturge et homme politique, il révolutionne la littérature française avec « Hernani » (1830) qui fait scandale. « Le Dernier Jour d'un Condamné » (1829) et « Les Misérables » (1862) reflètent également ses convictions humanitaires notamment son combat contre la peine de mort.

Photographie de Victor Hugo

Ses compositions nous entraînent dans un univers doux-amer, entre rêverie et douleur. Ce compositeur polonais exilé à Paris transforme le piano en confident de ses émotions les plus intimes. Ses 21 « Nocturnes » (1827-1846), par exemple expriment la nostalgie de la patrie perdue et l'exaltation de l'amour, notamment avec George Sand.

Extrait de partition d’une « Nocturne de Chopin »

Poète torturé, il explore les tréfonds de ses passions ainsi que des sentiments uniques comme le « spleen ». Vivant dans la misère et rongé par la syphilis, il transforme sa souffrance en poèmes hors normes. Les « Fleurs du Mal » (1857) lui valent un procès pour outrage aux mœurs, mais révèlent un génie capable de transformer la laideur en beauté par la seule force de l'art.

Charles Baudelaire, « Fleurs du Mal », 1857

On retiendra également sur toute la durée de ce siècle des romantiques, le dramaturge et romancier Alexandre Dumas, l’écrivaine George Sand, le caricaturiste Nadar, le peintre Édouard Manet ou encore d’autres auteurs comme Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Gustave Flaubert…

Même si le romantisme a laissé place à d’autres mouvements tels que le l’impressionnisme, le sybolisme ou encore l'expressionnisme, ces courants portent l’empreinte du romantisme ; il n’a jamais vraiment disparu. Il vit encore dans nos films préférés, dans certaines musiques, dans notre fascination pour les paysages brumeux ou les personnages tourmentés.

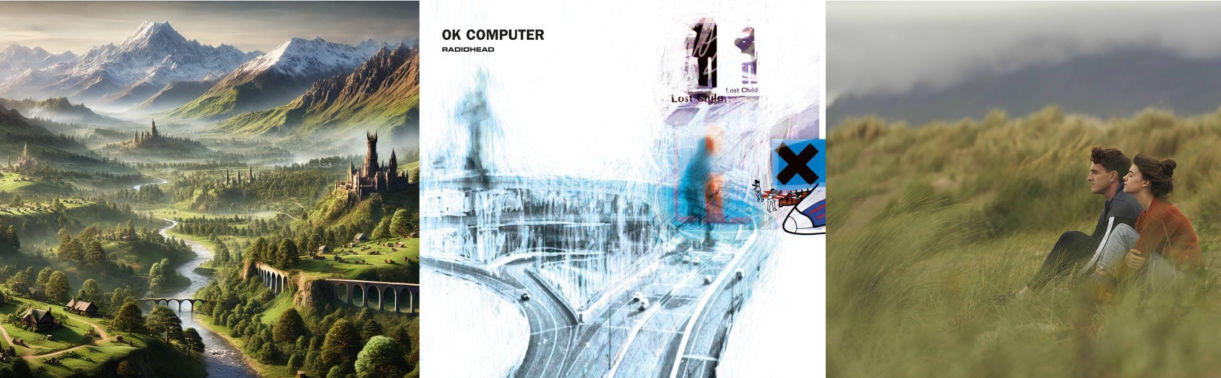

Par exemple, « Le Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson incarne parfaitement cet héritage avec des paysages grandioses face auxquels l'homme mesure sa condition et des héros mélancoliques portés par une quête spirituelle. En musique, le groupe Radiohead traduit le spleen baudelairien dans notre époque, questionnant la condition humaine moderne avec cette même intensité émotionnelle que les romantiques. Enfin, en littérature, « Normal People » de Sally Rooney perpétue la tradition littéraire romantique grâce à une introspection psychologique intense et des personnages en proie au doute et à la mélancolie.

« Le Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson, Radiohead et « Normal People » de Sally Rooney

Plus encore, il nous a appris que l’art n’est pas qu’une affaire de forme : c’est une manière de ressentir, de vivre, de dire le monde autrement.

Et si aujourd’hui, on se tourne encore vers les romantiques, ce n’est pas par nostalgie. C’est parce qu’ils nous rappellent une chose essentielle : que nos émotions ont le droit de prendre toute la place.

Ce voyage à travers le romantisme révèle un mouvement qui dépasse largement ses frontières temporelles. Né de la rupture avec l’ordre établi des Lumières, le romantisme a su transformer une crise en révolution créatrice. De l’Allemagne de Goethe à la France de Delacroix, en passant par l’Angleterre de Byron, une même soif d’authenticité a uni des artistes déterminés à faire de l’émotion leur boussole.

William Turner, « Fort Vimieux », 1831

L’héritage est immense : le romantisme a redéfini le rôle de l’artiste, transformé notre rapport à la nature et surtout légitimé l’expression de la subjectivité. Aujourd’hui encore, quand nous cherchons à comprendre nos émotions à travers l’art, quand nous trouvons refuge dans un paysage ou quand nous nous reconnaissons dans la mélancolie d’un personnage, nous marchons sur les traces des romantiques.

PARTAGEZ CET ARTICLE !