Mathilde Basse - 19 Décembre 2024

Noël, célébration emblématique du christianisme, a inspiré les artistes à travers les âges, donnant naissance à une riche iconographie qui reflète l'évolution des styles artistiques, des sensibilités religieuses et des contextes socioculturels. Cet article propose un voyage à travers l'histoire de l'art en explorant les représentations de Noël, depuis les premières images de la Nativité jusqu'aux interprétations contemporaines.

Les premières représentations de la Nativité apparaissent dans l'art paléochrétien, notamment dans les catacombes de Rome aux IIIe et IVe siècles. Ces fresques et sarcophages illustrent des scènes simples de la naissance du Christ. Ces images servent à affirmer la foi chrétienne et à enseigner les récits bibliques aux fidèles.

Nativité, Catacombes de Priscilla à Rome, inconnu.

L'art byzantin, qui s'est développé au sein de l'Empire byzantin entre la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et la prise de Constantinople en 1453, se distingue par une esthétique marquée par l'abstraction et le non-naturalisme. Contrairement à l'art classique, qui visait à représenter la réalité de manière fidèle, l'art byzantin privilégie une approche symbolique, s'éloignant de la simple imitation pour exprimer des significations spirituelles et transcendantales.

Les représentations de la Nativité gagnent en complexité. Les icônes byzantines, caractérisées par leur style hiératique et leur richesse symbolique, présentent la Vierge Marie dans une posture majestueuse, souvent allongée sur un lit, avec l'Enfant Jésus dans une crèche. Les anges, les bergers et les mages sont également présents, reflétant une théologie élaborée et une liturgie sophistiquée.

Contrairement à d'autres mouvements artistiques, l'art byzantin est avant tout collectif et anonyme, car il est souvent lié à des commandes religieuses et impériales, où la gloire revient à l'Église ou à l'Empire plutôt qu'à l'individu.

Nativité et Adoration des bergers, Duccio di Buoninsegna

Au Moyen Âge, l’art roman intègre la Nativité dans les sculptures et les enluminures. Les chapiteaux des églises et les manuscrits enluminés illustrent la scène avec une simplicité formelle, mettant l'accent sur la narration et la transmission du message religieux. Les personnages sont stylisés, et comme pour l’art byzantin, l'accent est mis sur la dimension spirituelle, plutôt que sur le réalisme.

Église Saint-Trophime, Arles, Bouches-du-Rhône, inconnu

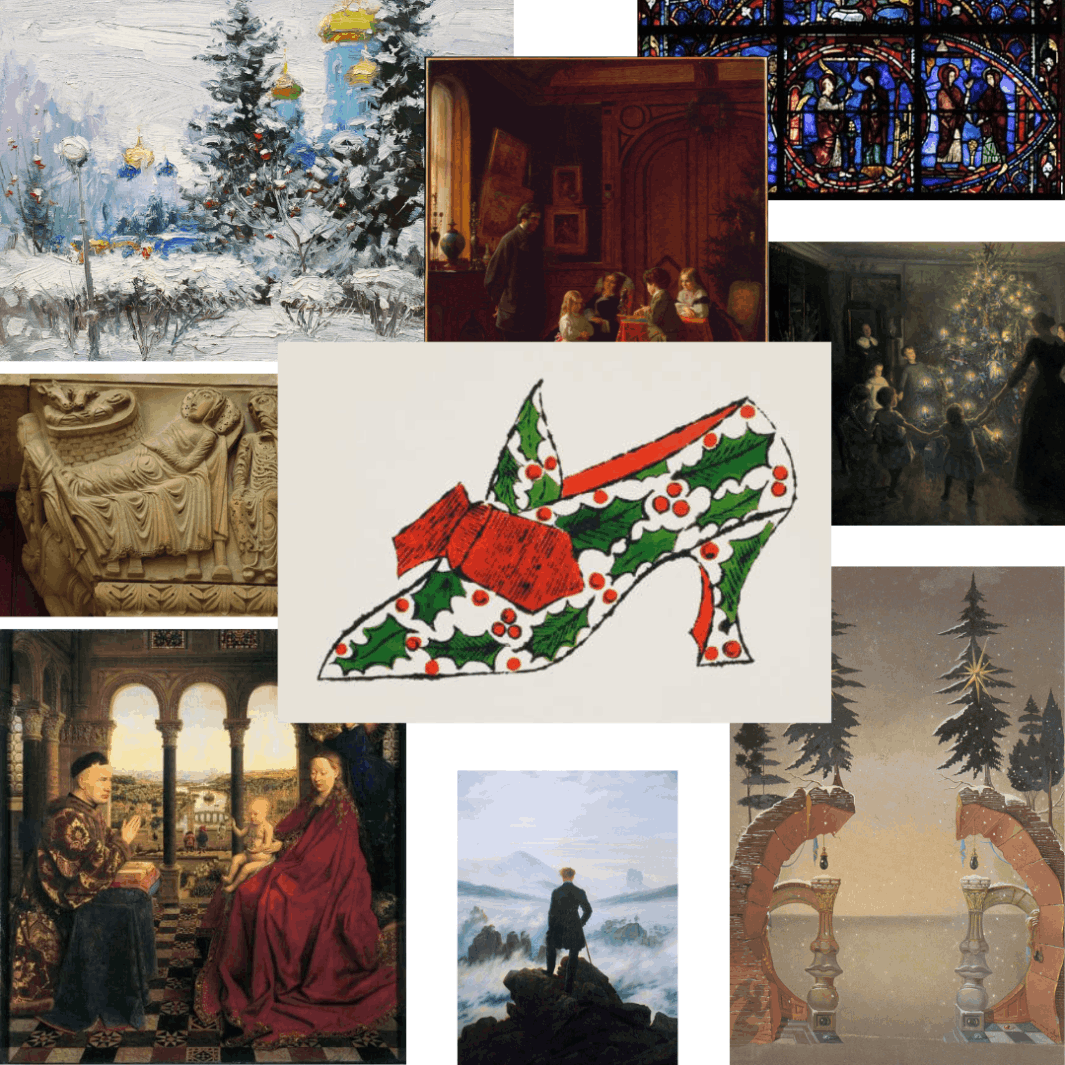

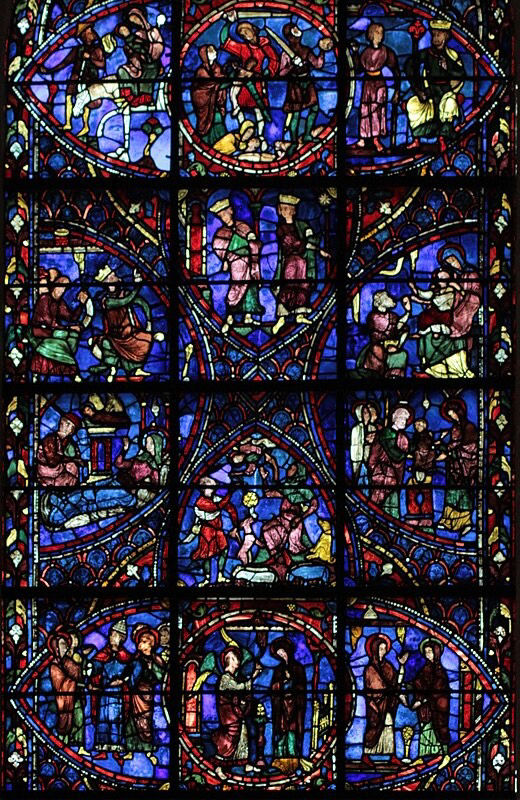

L'art gothique, apparu au XIIᵉ siècle, a profondément transformé la représentation de la Nativité en introduisant des scènes plus détaillées et expressives. Les vitraux des cathédrales, tels que ceux de Chartres, et les retables peints de cette époque illustrent cette évolution. Les personnages y sont dotés d'une individualité accrue, et les environnements architecturaux deviennent plus élaborés, reflétant une société en mutation et une spiritualité plus incarnée. Cette période se distingue également par l'utilisation d'arcs brisés, de voûtes sur croisée d'ogives et d'une ornementation complexe, visant à élever l'esprit vers le divin.

Un exemple notable de la représentation de la Nativité dans l'art gothique est le vitrail de la Vie de la Vierge situé dans le déambulatoire sud de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Ce vitrail narratif, réalisé entre 1217 et 1220, raconte l'enfance de la Vierge Marie, incluant la scène de la Nativité. Bien que l'artiste demeure anonyme, cette œuvre illustre parfaitement l'évolution stylistique de l'époque, avec des personnages expressifs et une composition détaillée.

Vitrail de la Cathédrale Notre-Dame de Chartres, inconnu

La Renaissance marque une période de profond renouveau artistique et intellectuel, où l’humanisme transforme la vision du monde et de l’art. La représentation de la Nativité, en tant que thème central, devient un terrain d’expérimentation pour les artistes cherchant à concilier spiritualité et réalisme.

L'Italie

En Italie, la Renaissance révolutionne l’art avec des figures comme Sandro Botticelli, dont L'Adoration des Mages (1475) illustre l’usage novateur de la perspective linéaire et d’un naturalisme accru. Les personnages, empreints d’une humanité saisissante, évoluent dans des paysages ouvrant sur des horizons lointains, intégrant des références à l’Antiquité classique et une observation détaillée de la nature. Ces éléments traduisent une nouvelle compréhension de l’homme et de son environnement.

L'Adoration des Mages, Sandro Botticelli

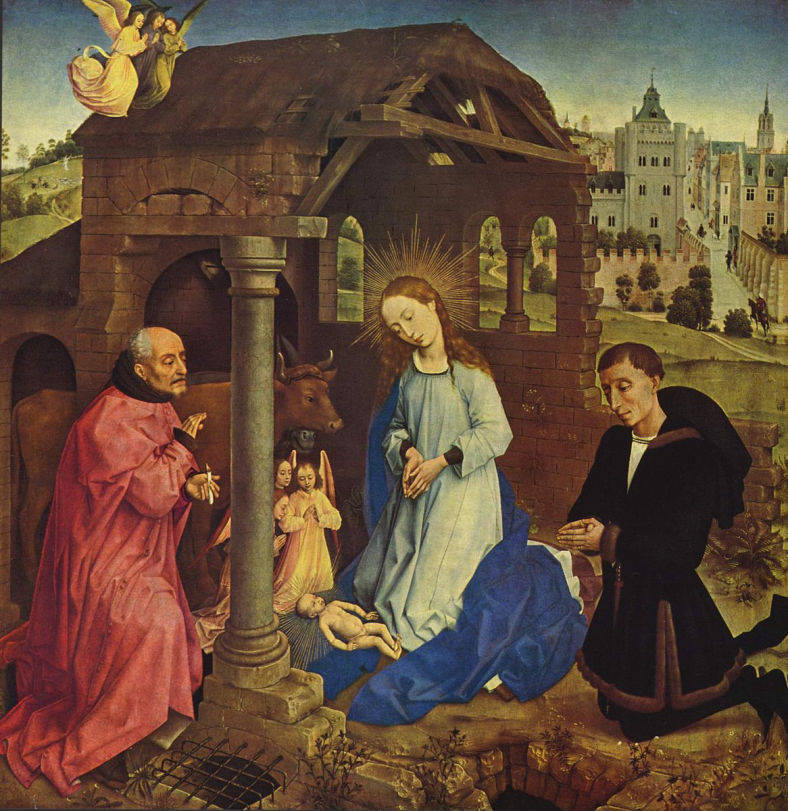

Le nord de l'Europe

Dans le Nord de l’Europe, des peintres belges tels que Jan Van Eyck et Rogier Van Der Weyden donnent vie à la Nativité avec une précision quasi photographique. Leurs œuvres, caractérisées par une attention extrême aux détails et aux textures, révèlent une profondeur spirituelle associée à une observation méticuleuse du monde matériel. Chaque élément, du reflet d’une lumière à la texture d’un tissu, devient porteur de symbolisme et renforce la narration sacrée.

Sans nom, Rogier Van Der Weyden / La Vierge du chancelier Rolin, Jan Van Eyck

Le XVIIe siècle, marqué par les tensions religieuses et le triomphe du baroque, donne naissance à un art chargé d’émotion, où la Nativité devient une scène dramatique et profondément expressive.

Des artistes comme Le Caravage, peintre italien, dans L'Adoration des Bergers (1609), exploitent le clair-obscur pour créer des contrastes saisissants, mettant en lumière la dualité humaine et divine du Christ. Les compositions baroques regorgent de théâtralité : les expressions intenses, les gestes amplifiés et les jeux de lumière captivent le spectateur, le plongeant au cœur d’une spiritualité incarnée et transcendante.

L'Adoration des Bergers, Le Caravage

L’art moderne et contemporain, riche de divers mouvements et influences, réinvente les représentations de la Nativité, oscillant entre hommage aux traditions et interrogations sur les valeurs culturelles.

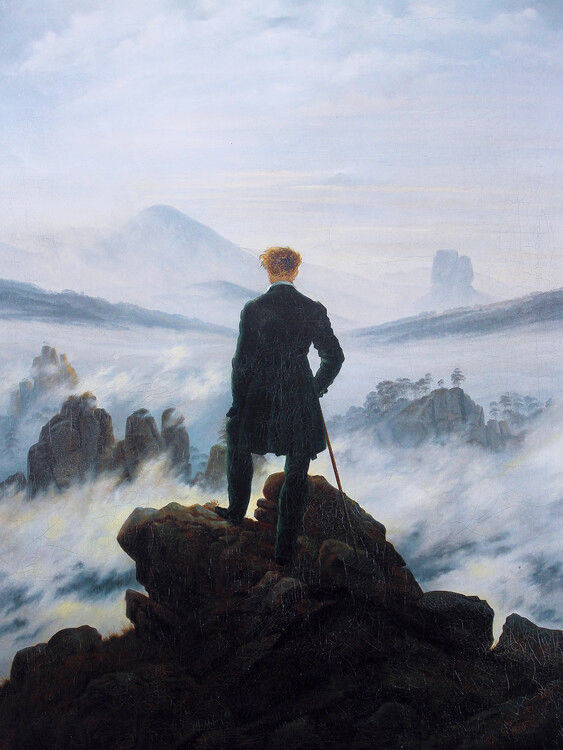

Au XIXe siècle, le romantisme renouvelle l’imaginaire autour de Noël. Des artistes comme Caspar David Friedrich utilisent des paysages hivernaux pour évoquer la solitude et la contemplation spirituelle. Parallèlement, des scènes de genre mettent en avant des célébrations familiales intimes, inscrivant la Nativité dans les traditions locales et les coutumes populaires, reflets d’une société en mutation.

Caspar David Friedrich / Christmas time, The Blodgett Family, Eastmas Johnson

Si le XIXe siècle reste ancré dans une sensibilité romantique, le XXe siècle et l’art contemporain se démarquent par une diversité de styles et des approches souvent provocantes.

Le XXe siècle, marqué par des bouleversements sociaux et artistiques, réinterprète la Nativité à travers des prismes variés. Salvador Dalí en propose une vision surréaliste, mêlant mysticisme et onirisme, tandis qu’Andy Warhol, dans son langage pop, insère les symboles de Noël dans une critique de la culture de masse. Aujourd’hui, les installations, performances et œuvres de street art explorent de nouvelles perspectives, interrogeant les traditions et les valeurs de cette fête universelle.

Voici une esquisse pour une couverture de Vogue. L'une des premières œuvres daliniennes associées à Noël était en réalité un croquis destiné à une couverture du magazine Vogue en 1946. Cette illustration reflète parfaitement le style surréaliste de Dalí, mêlant un vaste paysage aride à des doubles-images, où des éléments architecturaux se fondent avec les traits humains d’un visage féminin.

Noël 1946, Dali

"Christmas Shoe" d’Andy Warhol est une illustration réalisée dans les années 1950, période où l’artiste travaillait comme illustrateur commercial. Créée dans le cadre de publicités ou de cartes de vœux, elle reflète à la fois son admiration pour la mode et son talent à sublimer des objets du quotidien. Préfigurant son futur style dans le Pop Art, cette œuvre incarne l’esprit des fêtes tout en mêlant sophistication artistique et sensibilité commerciale.

Christmas Shoe, Andy Warhol

"Joyeux Noël " de Viggo Johansen (1891) : Ce tableau danois illustre une famille réunie autour d'un sapin illuminé, incarnant la chaleur et l'intimité des célébrations familiales.

Joyeux Noël, Viggo Johansen

"Christmas Tree" de Yuri Demiyanov (2017) : Cette œuvre contemporaine présente une interprétation moderne du sapin de Noël, jouant avec les formes et les couleurs pour évoquer l'esprit festif.

Christmas Tree, Yuri Demiyanov

Ces représentations artistiques du sapin de Noël témoignent de son importance en tant que symbole de rassemblement et de célébration.

Le personnage du Père Noël, figure emblématique de la générosité et de la magie des fêtes, a été maintes fois représenté dans l'art.

Le photographe américain Ed Wheeler a créé une série où il s'incruste en Père Noël dans des chefs-d'œuvre de la peinture classique, offrant une relecture humoristique et festive de ces œuvres.

Série incrustation du père Noël, Ed Wheeler

"Christmas" de John Baldessari : l'artiste conceptuel américain propose une vision contemporaine du Père Noël, intégrant des éléments surprenants pour questionner les traditions.

Christmas, John Baldessari

Ces œuvres montrent comment le Père Noël a été intégré dans l'art, reflétant les évolutions culturelles et les interprétations variées de cette figure emblématique.

À travers ces exemples, il est évident que les symboles de Noël, tels que le sapin décoré et le Père Noël, ont inspiré une multitude d'artistes, chacun apportant sa propre interprétation et contribuant à enrichir l'iconographie de cette fête universelle.

En conclusion, l'histoire de l'art témoigne de la richesse et de l'évolution des représentations de Noël à travers les siècles. De l'art paléochrétien aux interprétations contemporaines, chaque époque a offert une lecture singulière de cet événement fondateur, mêlant spiritualité, tradition et innovation artistique. Les œuvres consacrées à la Nativité ou aux symboles de Noël, telles que le sapin ou le Père Noël, reflètent non seulement les sensibilités esthétiques de leur temps, mais aussi les transformations culturelles et sociales. Elles montrent comment l'art, en tant que miroir de la société, dialogue avec les valeurs, les croyances et les aspirations humaines.

Cette exploration souligne la capacité de Noël à transcender les frontières religieuses et temporelles pour devenir une source d'inspiration universelle. Que ce soit à travers la majesté des icônes byzantines, l'humanisme de la Renaissance, l'émotion baroque ou l'audace des créations modernes, Noël continue d'inspirer les artistes et de nous inviter à célébrer ensemble, dans un esprit de beauté, de partage et de renouveau.

PARTAGEZ CET ARTICLE !